地震大国 日本と呼ばれるほど世界でも有数の規模・回数の地震が起こっており、人が感じることができる有感だけでなく無感も含めると国内の至るところで毎日地震が起きています。

地震を表す尺度として使われている「震度とマグニチュード」ですが、具体的にどのような違いがあるかご存知でしょうか?これら違いについて解説していきます。

震度とマグニチュードの違い

地震が起こると現在ではテレビテロップやスマートフォンなどの機器に地震速報が表示されますね。

内容には震源地/マグニチュード(M)/震度の情報が示されます。

ある意味馴染み深いとも言える震度とマグニチュードですがどんなもので違いはどういったものか説明していきます。

震度とは

出典:計測震度計S210 明星電気

震度とはある特定場所における地震での揺れの大きさを示したものです。

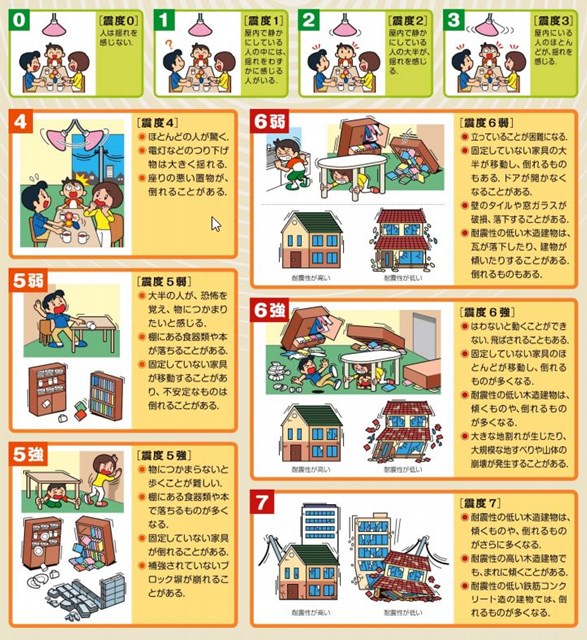

現在は以下の「震度0(無感)~震度7」までの10段階に分類され機械で計測されています

(1996年までは震度5及び6が現在の5弱/5強、6弱/6強の区別なく8段階)。

1996年以降は現在の機械計測ですが、それ以前(約28年以上前)は観測場所の周囲の状況や体感から人が判断していました。

また通常使われている「震度」は日本独自の基準であり正確には「気象庁震度階級」と呼ばれます。

このため海外で地震が起こったときには”震度”ではなく”マグニチュード”で表されます。

出典:気象庁震度階級の解説(平成21年3月)

震度と揺れの関係について以下のように「人の感じ方」のみのイメージがありますが、「気象庁震度階級関連解説」では他に”屋内の状況、屋外の状況、震度と揺れの状況”についても震度階級にそれぞれ明示されています。

| 震度階級 | 人の感じ方 |

|---|---|

| 0 | 揺れを感じない(地震計は記録) |

| 1 | 屋内の静かな状況においてわずかに揺れを感じる人が存在 |

| 2 | 屋内の静かな状況で大半の人が揺れを感じ、睡眠中でも起きる人も存在 |

| 3 | 屋内のほとんどの人が揺れを感じ、歩行中であっても揺れを感じる人が存在。 睡眠中の大半が起きる |

| 4 | ほとんどの人が驚き、歩行中のほとんどの人が揺れを感じる。 睡眠中のほとんどの人が起きる |

| 5弱 | 大半が恐怖を感じ何か物につかまりたくなる |

| 5強 | 大半が物につかまらないと歩行が難しい |

| 6弱 | 立ち続けることが困難 |

| 6強 | 立ち続けることができず這って移動が限界 |

| 7 | 動くことができず飛ばされることもあり |

震度と最大加速度gal

震度を決める際には機械での計測値を使用していますが、その計算に最大加速度gal(ガル)という値を使用しています。これは地面が受けた地震エネルギーでの1秒当たりの速度変化量(=加速度)であり他に揺れた時間や周期を盛り込んだ上で震度を決定しています。

マグニチュードとは

マグニチュードとは地震が起こる原因となったエネルギーそのものの大きさを示したものです。

マグニチュードの求め方には各国の違い、震度レベル、津波を絡ませるなど40種類以上が存在しておりその中で日本では”気象庁マグニチュード(Mj)”というものが使用されています。

気象庁マグニチュードの特徴は計算時間が早い一方でマグニチュード8を超えるような巨大地震では精度がやや落ちる傾向にあります(2011年の東日本大震災時は速報値Mj7.9→暫定値8.4→9.0へと変化)

マグニチュードは対数で表される

マグニチュードはアメリカの科学者だったリヒター氏が1935年に発表した地震の大きさを対数で表したものです。マグニチュードの基本的な計算式は以下のように表示されます。

log10E = 4.8 + 1.5M

この式より、マグニチュードの値が1増加するとエネルギーは約30倍、2増加するとだいたい1000倍のエネルギーとなります。

実際にあった地震に当てはめると、2016年の熊本地震がM約7、2011年の東日本大震災時がM9であり、どちらも最大震度7を記録しましたが地震が放出したエネルギー量のみを比較すると後者の地震の方が1000倍程度大きかったことになります。

震度とマグニチュードの関係

震度とマグニチュードの関係は「静かな水面上へ投げ入れた石の伝わり方」をイメージすると分かりやすいかもしれません。

- 石の大きさと強さ ≒ マグニチュード

- 水面の波紋の伝わる各地点 ≒ 震度

大きな石を強く投げ入れると投げ入れられた場所(震源地)は大きな波が立ちますが、遠くになるにつれて勢いは弱まっていきます。逆に小さな石であったとしてもすぐ近くであれば波は大きくなります。

ただし実際の地震ではエネルギーが伝わる地盤や断層の有無などによって震源から同じ距離であったとしても大きく揺れ(震度)は変化します。

コメント